不正咬合について

どうして歯並びは悪くなってしまうのか?

歯並びの乱れは、遺伝的な要因や歯の大きさの不均衡など、さまざまな原因によって引き起こされます。しかし、無意識のうちに日常の癖が歯並びを悪くしているというケースも少なくありません。

歯並びの乱れは、遺伝的な要因や歯の大きさの不均衡など、さまざまな原因によって引き起こされます。しかし、無意識のうちに日常の癖が歯並びを悪くしているというケースも少なくありません。

たとえば、指しゃぶりが歯並びに悪影響を与えることは広く知られていますが、意外と見落とされがちな要因として「口呼吸」や「舌癖」があります。舌癖とは、嚥下時に舌で前歯を押してしまう癖のことを指し、この習慣があると顎の発育や歯の並ぶ位置に大きな影響を及ぼします。

口呼吸や舌癖があると、本来はきれいな歯並びになるはずの人でも、歯列が乱れてしまう可能性があります。

さらに、これらの癖が改善されないまま矯正治療を行うと、矯正後の歯並びが後戻りしてしまう原因にもなります。実際に、舌の力は矯正装置で歯を動かす力の数倍にもなると言われており、正しい舌の位置や口の使い方を身につけることが矯正治療の成功には不可欠です。

矯正治療は、単に歯並びを整えるだけでなく、その原因となる悪習慣を改善することも重要です。

当院では、患者様一人ひとりに合わせた癖の改善指導を行い、歯並びが安定しやすい環境を整えるためのサポートを徹底しています。

悪い歯並びを放置してしまうと・・・

口臭やドライマウスになる

歯並びが悪いと、噛み合わせの乱れによって口を閉じにくくなることがあります。その結果、無意識のうちに口呼吸が習慣化してしまい、口の中が乾燥しやすくなります。ドライマウスの状態が続くと、唾液の抗菌作用が低下し、細菌が繁殖しやすくなり、口臭の原因となることがあります。

歯並びが悪いと、噛み合わせの乱れによって口を閉じにくくなることがあります。その結果、無意識のうちに口呼吸が習慣化してしまい、口の中が乾燥しやすくなります。ドライマウスの状態が続くと、唾液の抗菌作用が低下し、細菌が繁殖しやすくなり、口臭の原因となることがあります。

歯周病になりやすくなる

歯並びが悪いと、ブラッシングが行き届きにくくなり、歯垢(プラーク)が溜まりやすくなるため、むし歯や歯周病のリスクが高まります。特に、噛み合わせが悪いと特定の歯に過度な負担がかかり、歯周病が進行しやすくなることもあります。

歯周病が進行すると歯ぐきが腫れたり、歯がぐらついたりして、最終的には歯を失う原因となることもあります。

むし歯になりやすくなる

歯並びが乱れていると、歯と歯の間の隙間が不均等になり、歯ブラシやフロスが届きにくくなるため、汚れが蓄積しやすくなります。その結果、むし歯のリスクが高まり、進行しやすくなるのです。

歯並びが乱れていると、歯と歯の間の隙間が不均等になり、歯ブラシやフロスが届きにくくなるため、汚れが蓄積しやすくなります。その結果、むし歯のリスクが高まり、進行しやすくなるのです。

特に、矯正治療を受けずに放置すると、むし歯の治療自体も困難になり、症状が悪化する可能性が高まります。

咀嚼機能が低下する

歯並びが悪いと、正しく噛むことができず、食べ物を十分に咀嚼できないことがあります。咀嚼が不十分な状態で食べ物を飲み込むと、胃腸に負担がかかり、消化不良を引き起こす原因となります。

また、噛む回数が少なくなることで唾液の分泌量が減少し、消化機能の低下や口腔内のトラブルにつながることもあります。

顎関節症になる可能性がある

歯並びが悪いと、噛み合わせのズレが発生し、顎関節に負担がかかることがあります。この負担が長期間続くと、顎関節症を引き起こすリスクがあります。

歯並びが悪いと、噛み合わせのズレが発生し、顎関節に負担がかかることがあります。この負担が長期間続くと、顎関節症を引き起こすリスクがあります。

顎関節症になると、顎が痛む、口が開けにくい、顎がカクカクと鳴るなどの症状が現れ、日常生活にも支障をきたすことがあります。

頭痛や肩こり、めまいを引き起こす

噛み合わせの悪さは、全身のバランスにも影響を及ぼすことがあります。噛み合わせが悪いと、左右の筋肉のバランスが崩れ、首や肩に負担がかかることで、筋肉の緊張が生じます。

これが慢性化すると、頭痛やめまい、肩こり、首の痛みなどの症状が現れることがあります。噛み合わせと全身の健康は密接に関係しているため、歯並びの改善は健康維持のためにも重要です。

こんな症状はありませんか?

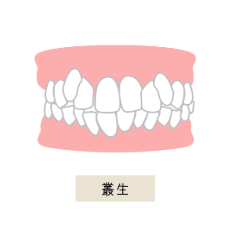

歯並びがデコボコ(叢生)

叢生とは、歯が重なり合い、でこぼこした状態のことを指します。一般的に「乱ぐい歯」とも呼ばれ、見た目の問題だけでなく、歯と歯の間に汚れが溜まりやすいため、むし歯や歯周病のリスクが高まることが特徴です。さらに、清掃が難しいため口臭の原因になることもあります。

叢生とは、歯が重なり合い、でこぼこした状態のことを指します。一般的に「乱ぐい歯」とも呼ばれ、見た目の問題だけでなく、歯と歯の間に汚れが溜まりやすいため、むし歯や歯周病のリスクが高まることが特徴です。さらに、清掃が難しいため口臭の原因になることもあります。

この状態は、顎の発達が不十分で歯が並ぶスペースが足りないことが主な原因です。成長期のお子様であれば、歯列を広げる治療を行うことでスペースを確保できる可能性がありますが、大人の方で強い叢生がある場合は、抜歯を伴う矯正治療が必要になることもあります。

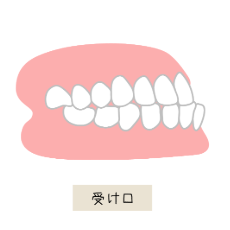

受け口(下顎前突)

受け口(下顎前突)は、下顎が上顎よりも前に出ている状態を指します。

受け口(下顎前突)は、下顎が上顎よりも前に出ている状態を指します。

また、幼少期に舌の力が弱かったり、下顎を突き出す癖があると、下顎前突を引き起こす可能性が高くなります。前歯で食べ物をうまく噛み切れない、発音がしづらい、顎関節症を発症しやすいなどの影響があります。

軽度の反対咬合であれば、6歳頃までにマウスピース型の装置を使用することで改善できる場合があります。しかし、重度のケースでは、大人になってから外科手術を伴う矯正治療が必要になることもあります。

特に顎の成長期に治療を始めることが重要であり、早期の診断・治療が推奨されます。

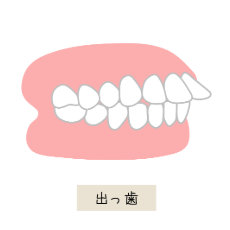

出っ歯(上顎前突)

上顎前突(出っ歯)は、上の前歯が前に突き出ている状態です。見た目に影響を与えるだけでなく、口が閉じにくくなることで口呼吸が習慣化し、ドライマウスやむし歯・歯周病のリスクを高めることがあります。

上顎前突(出っ歯)は、上の前歯が前に突き出ている状態です。見た目に影響を与えるだけでなく、口が閉じにくくなることで口呼吸が習慣化し、ドライマウスやむし歯・歯周病のリスクを高めることがあります。

また、発音障害や前歯が折れやすいリスクもあります。

原因は遺伝的な要因や、顎の成長のバランスの乱れなどが考えられます。お子様の成長段階で早期治療を行うことで、顎の成長をコントロールしながら適切な位置に歯を導くことが可能です。

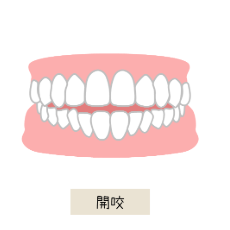

歯が閉じない(開咬)

開咬とは、奥歯が噛み合っていても、前歯が閉じない状態のことを指します。この状態になると、前歯で食べ物をうまく噛み切れないため、咀嚼が不十分になり消化機能にも影響を与えることがあります。

開咬とは、奥歯が噛み合っていても、前歯が閉じない状態のことを指します。この状態になると、前歯で食べ物をうまく噛み切れないため、咀嚼が不十分になり消化機能にも影響を与えることがあります。

開咬の原因としては、幼少期の指しゃぶり、舌を前に突き出す癖、顎の骨の成長異常などが挙げられます。

子どもの場合は、習慣を改善することで自然に治ることもありますが、骨格に問題がある場合や成人の開咬は治療が難しく、外科手術が必要になるケースもあります。

また、噛み合わせる歯の本数が少ないため、噛んでいる歯に負担がかかり、顎関節症を引き起こしやすいといったリスクもあるため、早めの対応が大切です。

すきっ歯(空隙歯列)

空隙歯列(すきっ歯)は、歯と歯の間に隙間がある状態を指します。この状態は、顎が大きいのに対して歯が小さい、歯の本数が少ない(先天欠損)、舌が大きく、歯を押し出してしまうといった要因によって引き起こされます。

空隙歯列(すきっ歯)は、歯と歯の間に隙間がある状態を指します。この状態は、顎が大きいのに対して歯が小さい、歯の本数が少ない(先天欠損)、舌が大きく、歯を押し出してしまうといった要因によって引き起こされます。

すきっ歯は、歯と歯の間に食べ物が詰まりやすく、むし歯や歯周病のリスクが高まるほか、発音障害を引き起こすこともあります。

子どもの場合、成長の過程で自然に歯が埋まることもありますが、大人になっても隙間が残っている場合は、矯正治療によって改善が可能です。